為了引導青年了解傳統文化��,根據校團委統一部署�,8月1日至8月4日�����,西安石油大學計算機學院赴同關“傳統文化及手工藝的發(fā)展調研”暑期社會實踐團隊由指導教師王天航帶領下�,前往銅川開展了為期四天的社會實踐活動���。

秦人風貌,同官民俗

8月1日�����,團隊于早上九點到達第一個調研地點秦人部落����。木樁圍成的一塊與城市相隔的地方,旌旗飄飄��,古樸的建筑讓人仿佛穿越到了古代�。伴著古典的背景音樂,我們飽覽了秦人軍隊的雄風��,走過長長的民俗街道���,當地的美食與秦人手工藝品吸引著我們的眼球��。其中最讓人記憶深刻的便是姜女秦秀����。在這之前�����,我們只聽聞過蜀繡,蘇繡�����。今天才了解到秦秀����,一個與孟姜女有關的傳統繡法。秦秀的特點顯著���,例層次多�、立體感強:秦繡不同于傳統刺繡的長針摻線����,它是在真絲紗絡上用真絲線依照經緯網眼施針,一孔一針或幾孔一針����。由于針的走向不同�����,使圖案花紋,畫面變幻多端��,花中套花���。針法的不同還使得繡線產生不同反光����,同一色線形成不同的色彩效果�����,彰顯出真絲線材質的繽紛美感���。秦繡作品中����,小花紋的微妙變化與大塊面色彩經常對比運用�,此時畫面生出層次和立體感,增加了整幅繡品格調的瑰麗典雅�。

正在刺繡的阿姨講到,疫情期間���,她們還可以將中藥放置在秀的香包里��,送給那些工作人員�。這些一針一線的傳統手工藝品,在當代也發(fā)揮著它們的光輝����。除了秦秀,還有秦王手鼓���,彩傘����,木松鼠等等手工藝品陳列在那條街上���。值得一說的還有特色美食�����,甄糕�����,攪團�,石子饃等����。或許曾經的古人將這些視為平常����,而此刻我們這群青年的鼻翼里跳躍的是歷史的氣息,厚重而綿長����。一攤攤手工藝品的陳列,說明了同官豐富的傳統文化����。一行人便在這個手工藝品的街頭留影一張,記錄我們的足跡�。

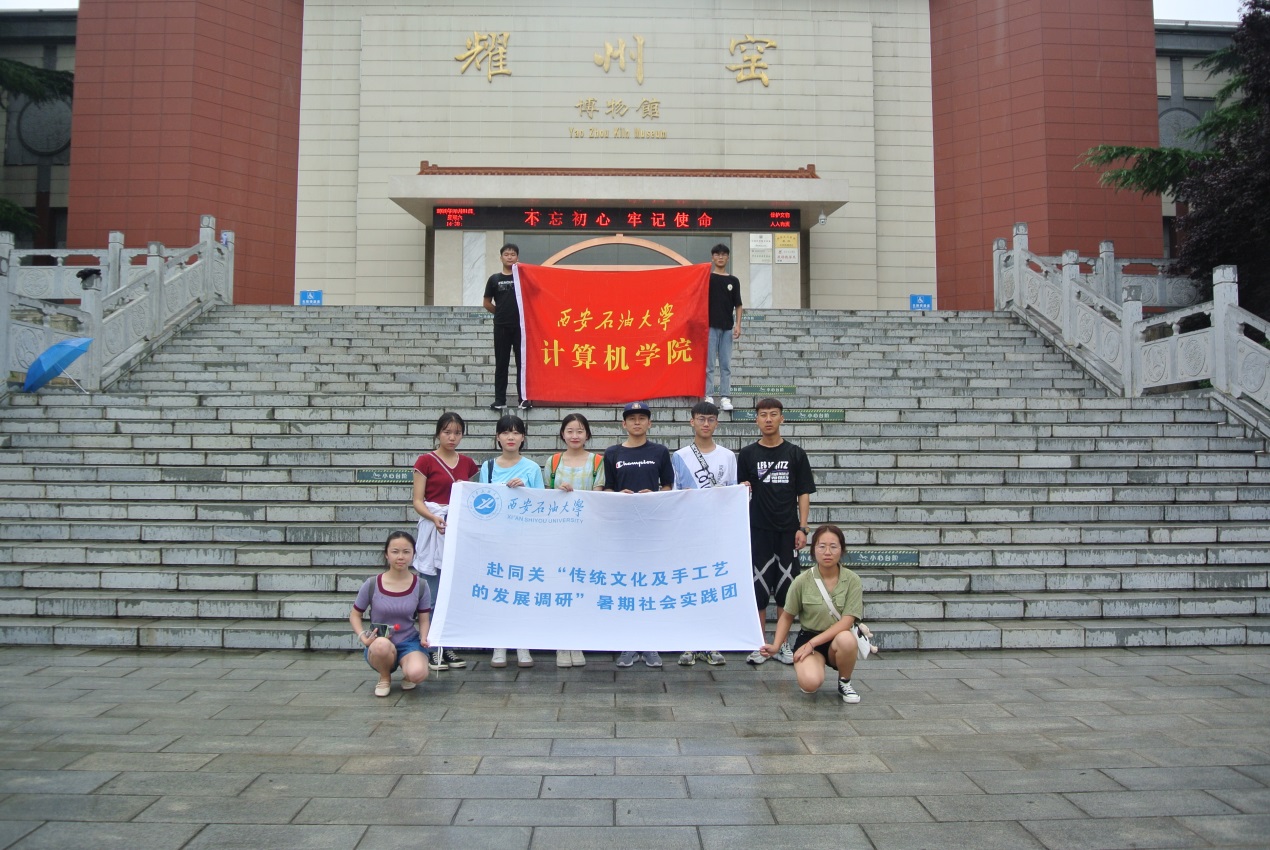

耀州窯博物館,火與泥的展臺

8月2日��,同樣的一行人�����,帶著憧憬���,冒著微微的細雨于早上十點鐘抵達耀州窯博物館����。博物館包括九個展館,分別展示了耀州窯從唐����,五代,北宋�,金,元���,明�,清至今的珍貴文物�����。

從工作人員的口中��,我們也了解了很多陶瓷燒制的知識��,豐富且極具吸引力��。展臺里的文物��,每一件都讓人目不轉睛,這火與泥的藝術品承載了人類文明的結晶���,熏陶著我們年輕的心��。

其中一尊黑釉塔式蓋罐,被擺放在第一展廳的中心位置��,它是鎮(zhèn)館之寶����。一個包含了佛教和植物,動物的文物��,承載了多種文化內涵����,表明了傳統文化的多元性。

陳爐古鎮(zhèn)�,陶器之源

8月3日,團隊出發(fā)�,到達陳爐古鎮(zhèn)時,這里的山風吹得很合意�����,吹散了炎熱,也掀開了它的面紗�����。整座山的一半都是坐落的居民����,一路瓦罐為墻,陶片填路�����,儼然是陶瓷的盛產地���。團隊路過家家戶戶的房門����,不用仔細瞧�����,到處都是花樣各異的瓷器盆具����。

還有各式樣的陶瓷玩具�����,在販攤上最吸引游客的便是陶笛類的樂器���。在一家攤販前,買陶塤的大叔還為我們現場表演了一番那件海豚形狀的陶器樂器�����。陶器不僅僅用于器具�,觀賞性的擺件�����,在這里也被發(fā)掘為一種樂器���,豐富的形式讓這件工藝品更具價值�����。不由得讓人心動購買它��。在鎮(zhèn)子里還可以親手制作陶器����,親身感受陶文化的魅力。這里不需要解說�����,那些肉眼可見的陶器�,指尖觸碰到的古鎮(zhèn),都訴說著這個古鎮(zhèn)的點點滴滴���。

嗩吶情緣�,傳承之美

8月4日�,在蘇裕同學的帶領下我們了解了蘇氏嗩吶的故事。在時代的發(fā)展下�,嗩吶這種樂器不再是風靡一時了。今年6月4日申請了非物質文化遺產�����,讓這種樂器和技藝能更好的傳承�����,不被歷史遺忘�。

蘇氏嗩吶現在主要為紅白喜事演奏���,不時也會在蘇裕爺爺的組織下進行流動表演。那種震撼的場面或許是紅白喜事想要表達的情緒�����,嗩吶聲響著傳統樂器的情懷���,濃厚的美學思想也是這傳統技藝的閃光點����。

當講到蘇氏嗩吶的傳承��,作為蘇氏的后代��,蘇裕同學為自己沒有很好的繼承這份傳統而感到內疚�����,當他為這項傳統文化申遺時�����,心里便有幾分安慰����,他希望有更多的人還知道還了解蘇氏嗩吶的故事。他的那份遺憾也警醒著我們:有些古老的傳統文化�,會在我們不經意間退出歷史舞臺,讓我們更珍視現在所能知曉的一切都來之不易����,都是一代代人的傳承之德。

其次�����,一些珍貴的傳統文化因為與現代文明的格格不入����,讓它們很難被傳承下來。我們能看到的���,觸摸到的那些����,也是人生幸事��。珍惜這樣的機會,并且從中找到自己的發(fā)展方向和人生價值也是不錯的選擇��。手工藝品也凝結了人們智慧的結晶�,可能不經意間的激發(fā)靈感,也有的受用終生�。